Nicht nur der Ort oder der Raum, sondern insbesondere die Tätigkeit beeinflusst massgeblich den Öffentlichkeitsgrad eines gemeinschaftlichen Raums. Im Bild sichtbar einen hoch öffentlichen Raum, der durch die Begrenzung der Mauer und der Versunkenheit ins Schachspiel sehr privat wirkt. Quelle: unbekannt.

Gastbeiträge zur Geschichte des gemeinschaftlichen Wohnen

Susanne Schmid ist Partnerin bei Bürgi Schärer Architekten in Bern, sowie Autorin und Mitherausgeberin der Publikation «Eine Geschichte des gemeinschaftlichen Wohnens». Sie hat für uns einen Abriss dieser Geschichte in fünf Beiträgen mit ausgewählten Beispielen geschrieben:

– Teil 1 Historische Einordnung: Wie kollektive Wohnformen mit der industriellen Revolution zur Ausnahme wurden

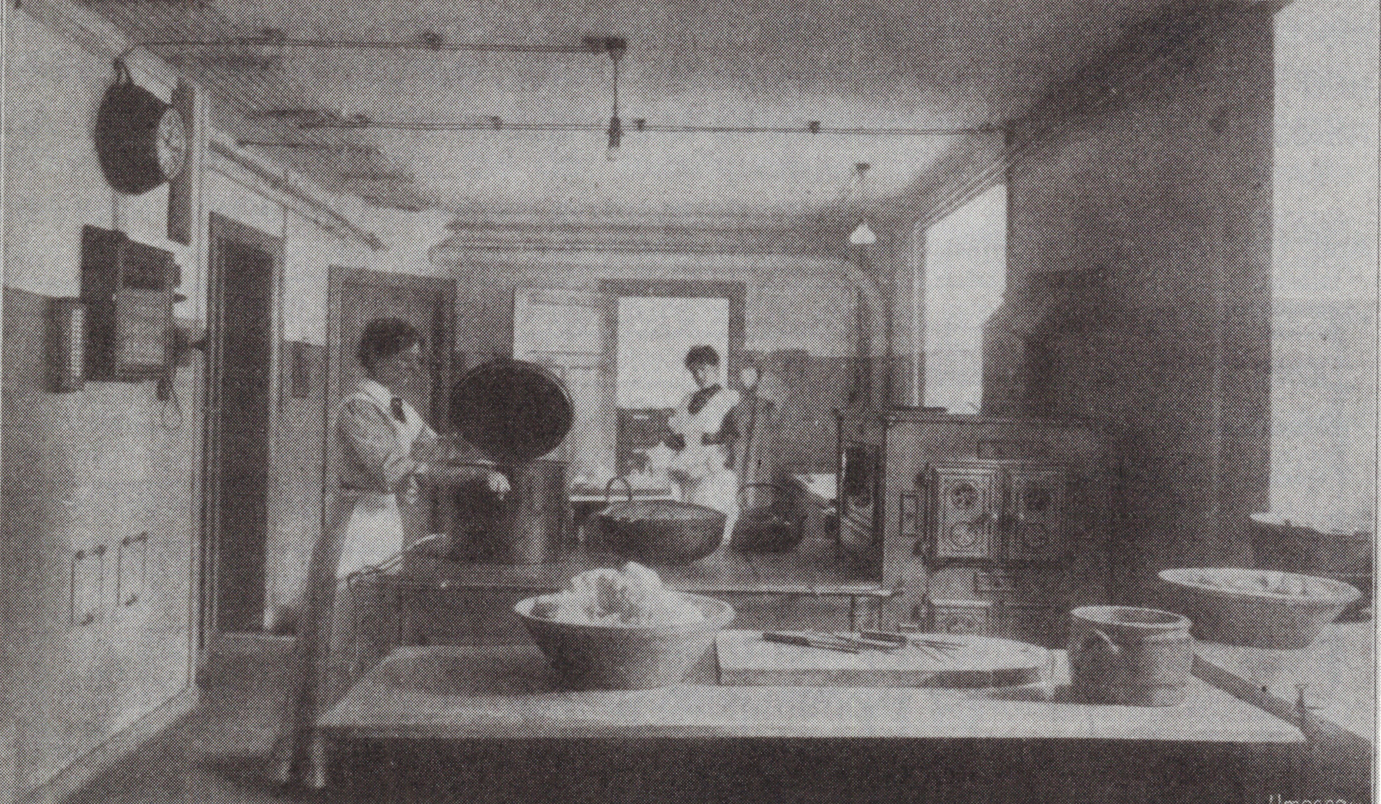

– Teil 2 Ökonomische Intentionen: Frauenwohnkolonien und Einküchenhäuser

– Teil 3 Politische Intentionen: Architekten planen Gemeinschaft

– Teil 4 Soziale Intentionen: Selbstorganisiertes Wohnen für neue Lebensformen

– Teil 5 Ausblick: Warmbächli und andere neue Projekte

Danke vielmals Susanne für deine Inputs und deine Forschung zum Thema!

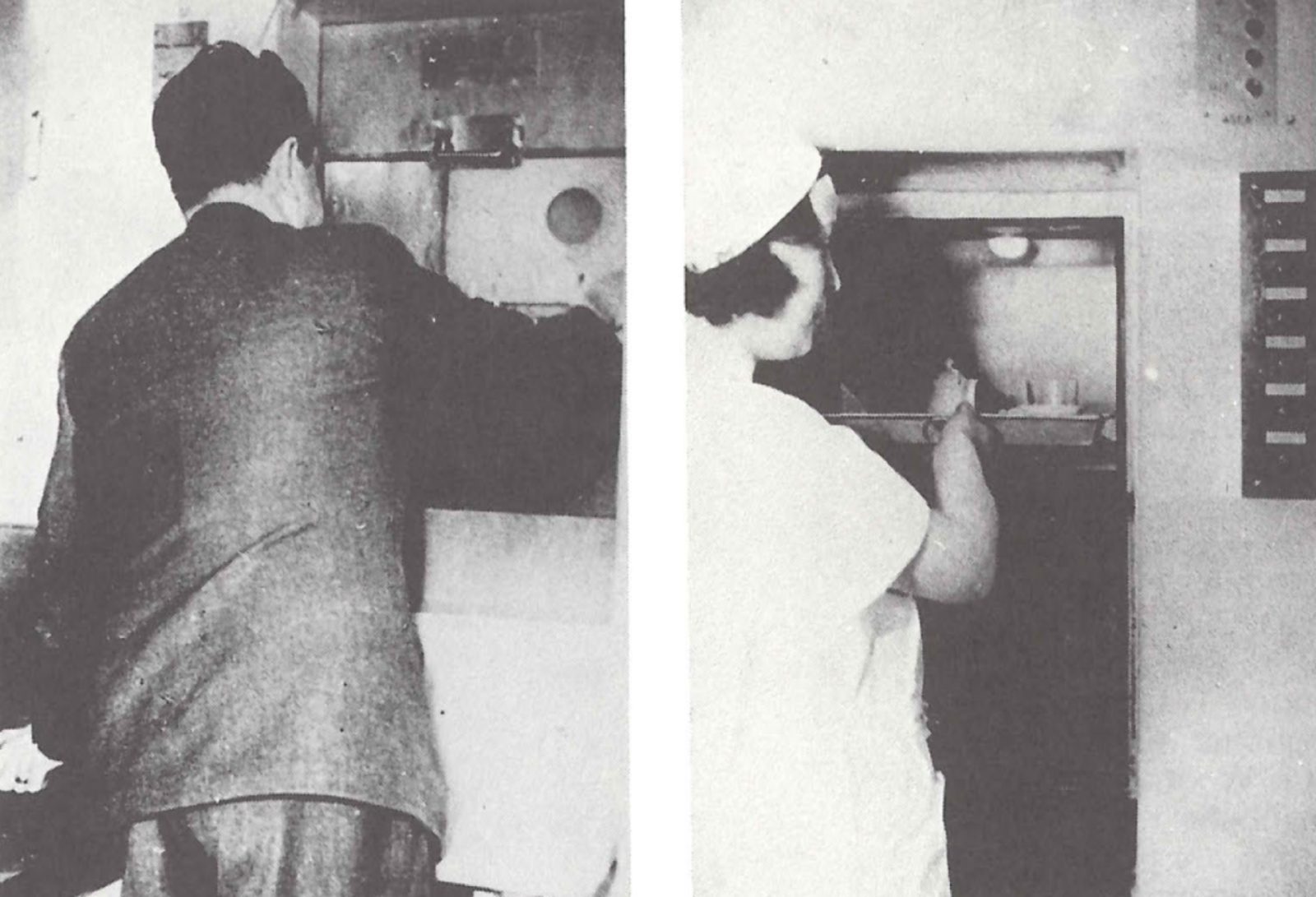

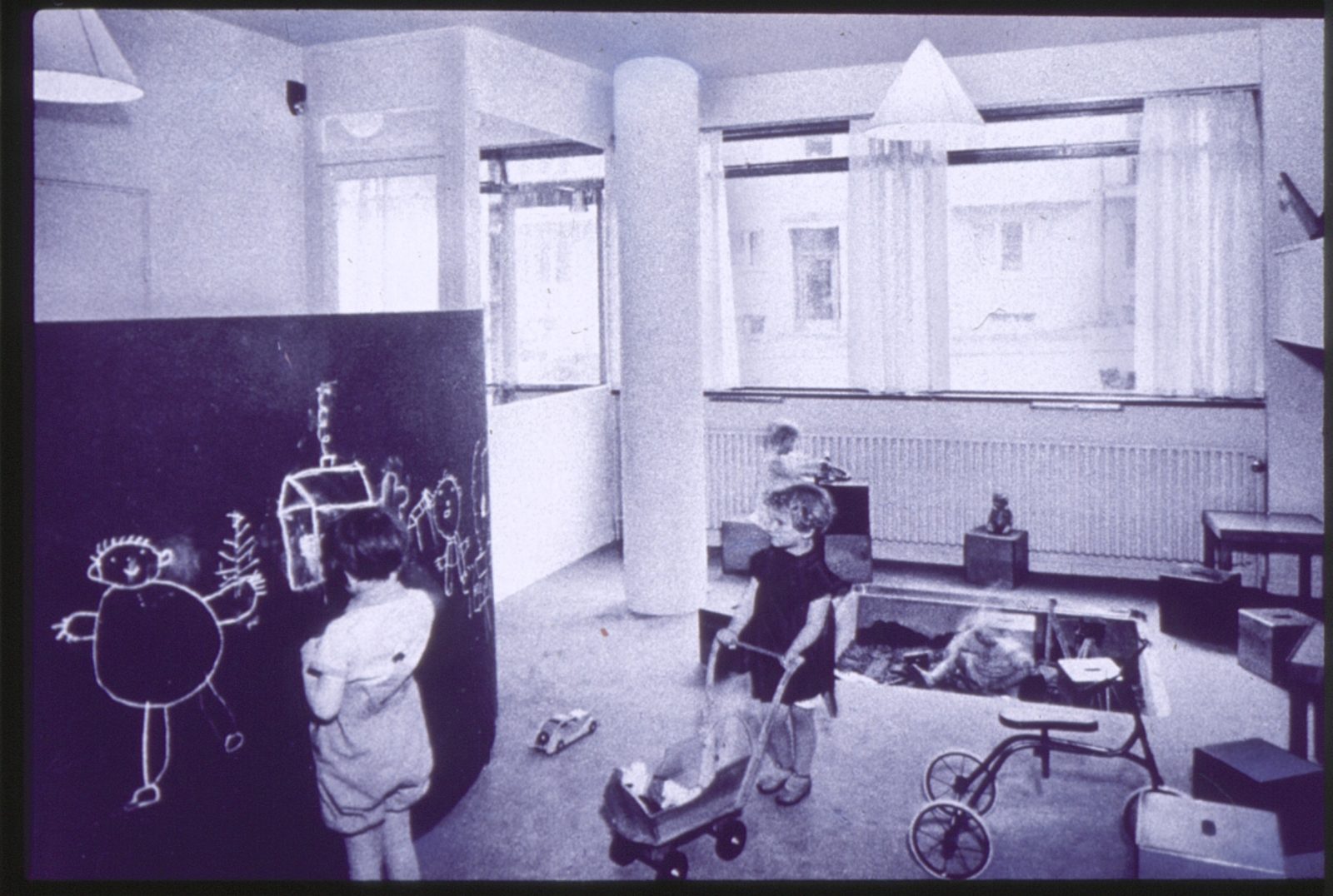

Nutzungsüberlagerung und Mehrfachnutzungen als suffiziente Lösung

Sämtliche Wohnmodelle des gemeinschaftlichen Wohnens, die in den vorherigen Blogbeiträgen vorgestellt wurden, arbeiten mit Verlagerung von Flächen. So werden Flächen aus dem privaten Bereich in den kollektiven oder öffentlichen Bereich verschoben und dort geteilt und gemeinschaftlich genutzt. Dabei spielen die Abgrenzungen zwischen dem Privaten und dem Öffentlichem, respektive die Öffentlichkeitsgrade eine wichtige Rolle. Wobei gemeinschaftliche Räume nicht per se öffentlich sind, denn diese können durchaus auch einen privaten Charakter haben. So ist es zumeist die Tätigkeit, die ausgeübt wird, die dem Raum seinen Öffentlichkeitscharakter zuordnet (Arendt 1981: 59). Eine kollektive und durch eine Mehrfachnutzung erhöhte Nutzung eines Gästezimmers beispielsweise führt nicht dazu, dass dieses einen öffentlichen Charakter erhält, da die Tätigkeit, die darin ausgeübt wird, eine gänzlich individuelle und private bleibt. Das bedeutet, dass der gemeinschaftliche Raum an und für sich neutral ist und erst die Aktivität, die in diesen Räumen stattfindet, dessen Zuordnung betreffend Öffentlichkeitsgrade bestimmen.

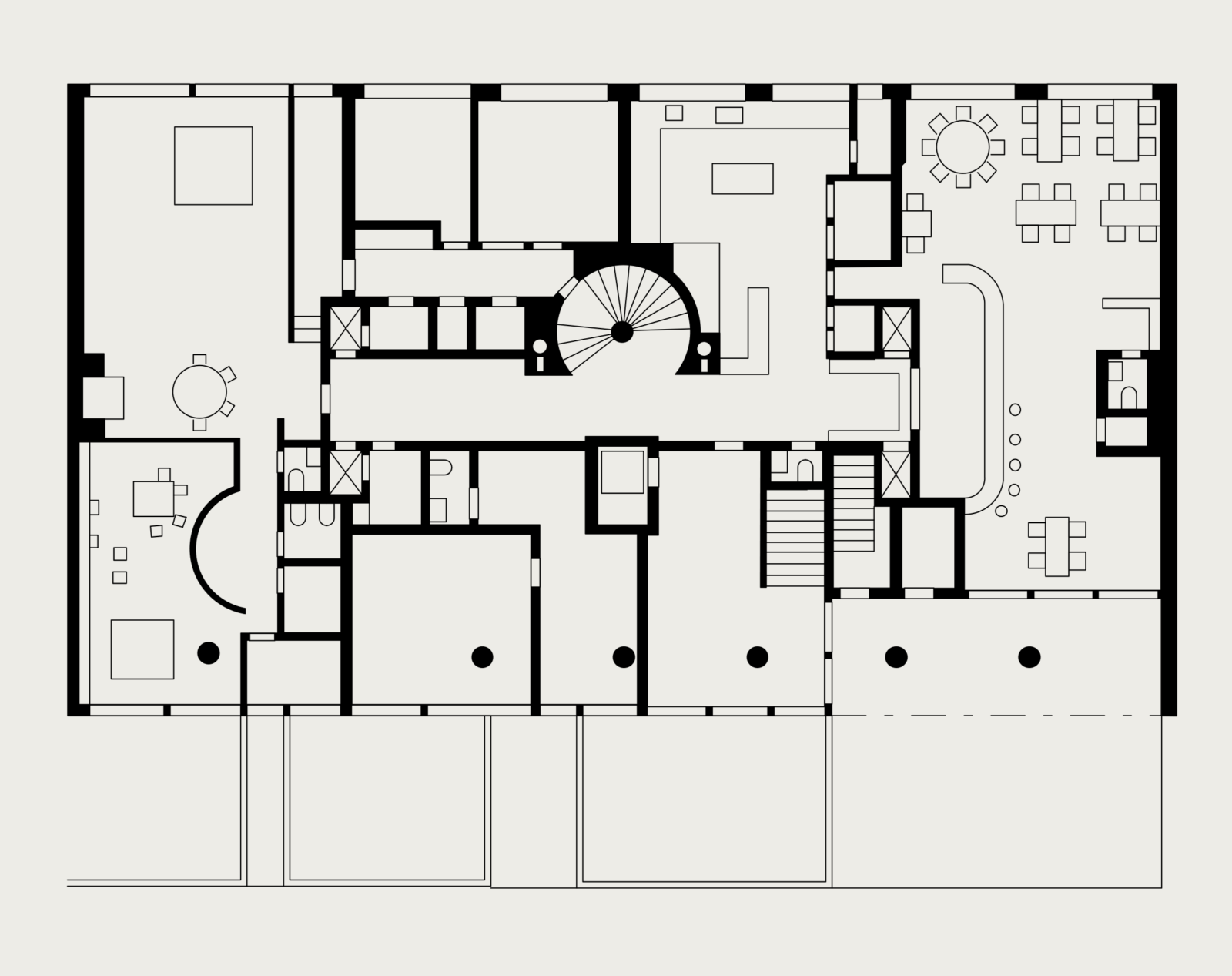

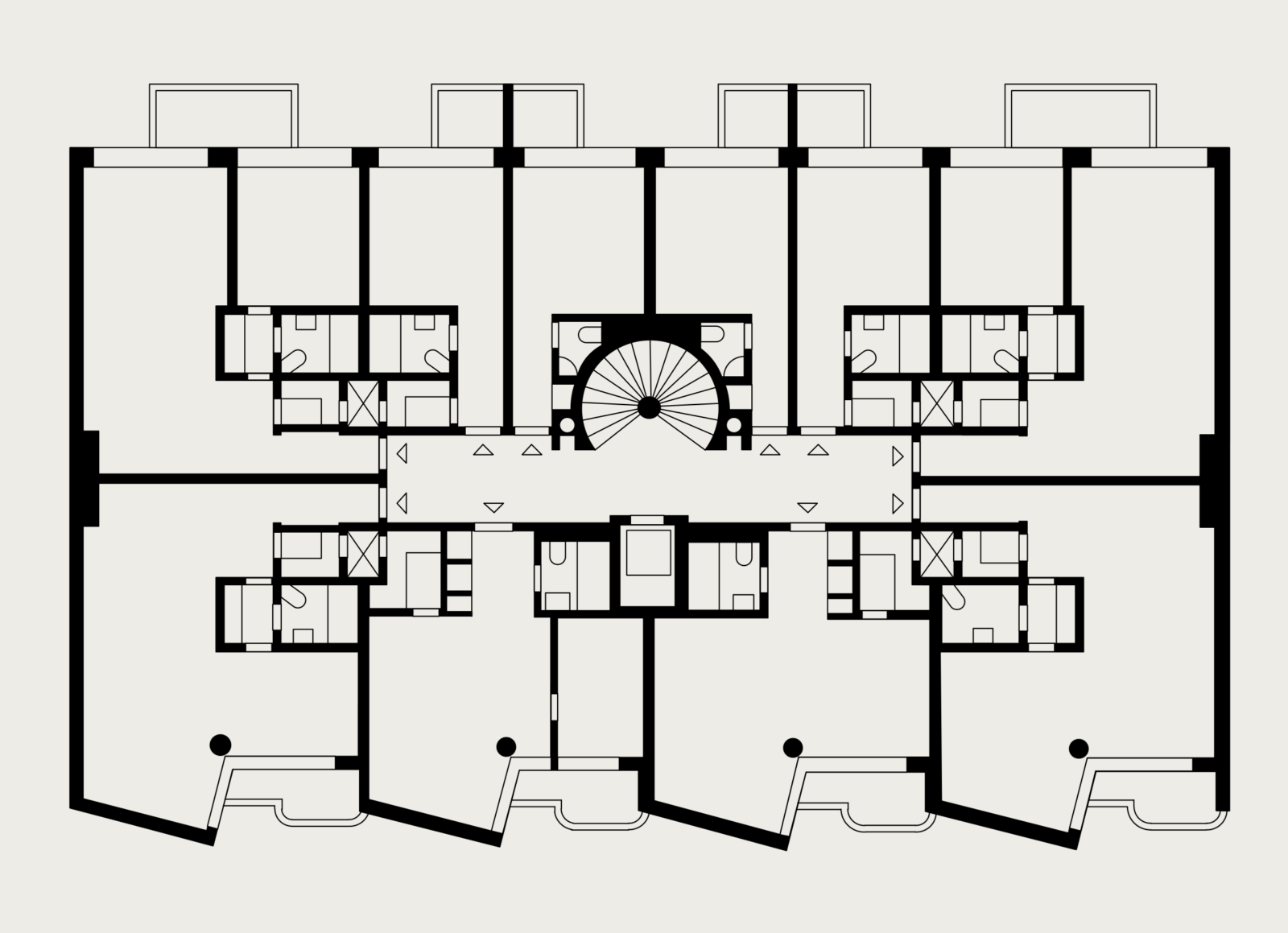

Ähnlich verhält es sich mit dem Prinzip der Nutzungsüberlagerung. So kann ein Jokerzimmer unter anderem als Yoga-Übungsraum, für einen Lesezirkel oder als Spielzimmer für Kinder genutzt werden. Wie bei der Mehrfachnutzung ist auch bei der Nutzungsüberlagerung eine zeitlich begrenzte Nutzung sowie ein angemessener Zugang im Sinne von Verfügbarkeit relevant. Diese Art und Weise, Wohnräume zu teilen, schafft neben dem (reduzierten) privaten Wohnraum zusätzliche Nutzungsoptionen, die als räumliche Erweiterung verstanden werden können. Gut funktionierende Nutzungsoptionen führen zu Möglichkeitsräumen und bedeuten nicht nur, dass eine gewisse Anzahl und Bandbreite gemeinschaftlich genutzter Wohnräume vorhanden sind, sondern ebenso eine bestimmte Anzahl an Personen, die sich diese Wohnräume aneignen, bespielen und schlussendlich auch finanzieren. Dieses System an gemeinschaftlichen Räumen in unterschiedlichen Funktionen und Ausstattungen sowie diversen Nutzerinnen und Nutzer sorgt idealerweise für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Aneignung und Auslastung sowie zwischen Privatheit und Öffentlichkeit.

Herausforderungen im Wohnungsmarkt

Der demografische Wandel, sich verändernde Familienstrukturen sowie eine erhöhte Individualisierung und Mobilität sorgten in den letzten Jahrzehnten dafür, dass wir häufiger an verschiedenen Lebens- und Wohnformen partizipieren und sogenannte Wohnkarrieren durchleben. Im trägen und konservativ ausgerichteten Wohnungsmarkt werden jedoch immer noch praktisch ausschliesslich Familienwohnungen angeboten. Es fehlen neuartige Wohntypologien, die auf die gesellschaftlichen Veränderungen und auf den Wunsch nach mehr Gemeinschaft und Selbstbestimmung eingehen. Die gemeinschaftlichen Wohnprojekte versuchen denn auch, diese Lücke zu schliessen und schaffen mit neuen Grundrisslösungen und Organisationsstrukturen ein Neu-, respektive Weiterdenken des Zusammenlebens, der gängigen Wohnfunktionen und der Verbindung zwischen Wohnen und Arbeiten. Diese Angebote stehen für einen Zeitgeist, in dem postmaterielle Ziele wie Selbstverwirklichung, digitale Kommunikation sowie der erleichterte Zugang und die Verfügbarkeit analoger Güter anstatt deren Besitz im Vordergrund stehen. Nutzen ist wichtiger ist als Besitzen. Der private Raum ist oft nur noch Rückzugsort, als repräsentativer Ort verliert er zunehmend an Priorität. Als Gegensatz dazu wird die Gemeinschaft, respektive das Dazugehören zu einer Gemeinschaft, wichtig.

Das Bewusstsein für Themen wie Ökologie und Nachhaltigkeit verstärkten zudem die Diskussionen über den Wohnflächenverbrauch und haben Einfluss auf die Modelle des gemeinschaftlichen Wohnens. Hinzu kommt, dass sich durch die New Right eine Deregulierung und Privatisierung des Marktes einstellte, die insbesondere auf den städtischen Wohnungsmarkt in Mitteleuropa weitreichende Folgen hatten. Der Staat zog sich immer mehr aus dem Wohnungsmarkt zurück, während Baugenossenschaften oder weitere gemeinnützige Bauträger in das Vakuum traten und sich mit Wohnprojekten für mehr Solidarität und Gemeinschaftlichkeit einsetzten. In diesem angespannten Marktumfeld verstärkte sich zunehmend die Forderung der gemeinnützigen Bauträger, Wohnraum dauerhaft dem Markt und somit den Spekulationen zu entziehen. Sprich, die sozialen Intentionen des Teilens von Wohnraum werden zu Beginn des 21. Jahrhundert zusätzlich durch moralische und ökologische Ansprüche verstärkt.

Gemeinschaftliches Wohnen als eine mögliche Antwort

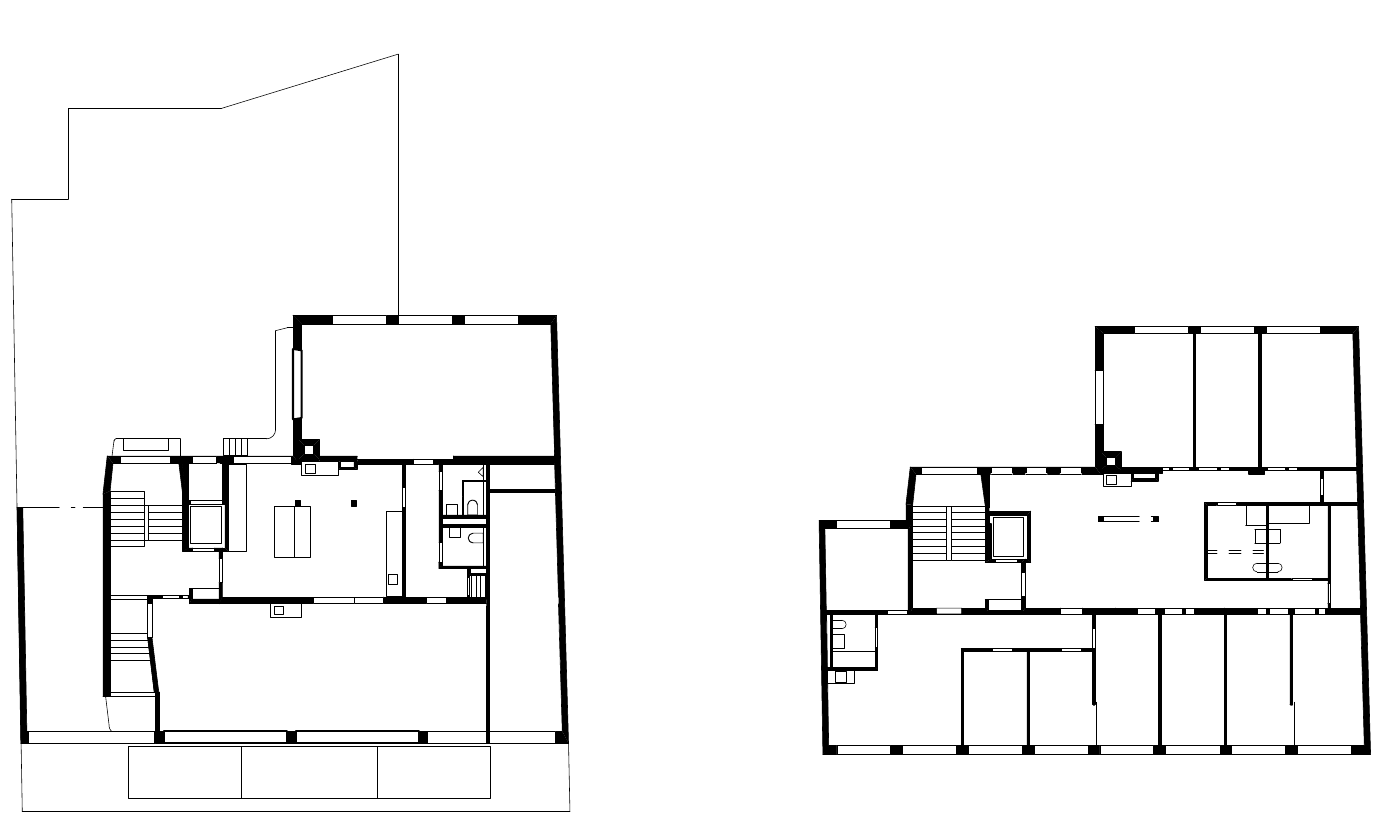

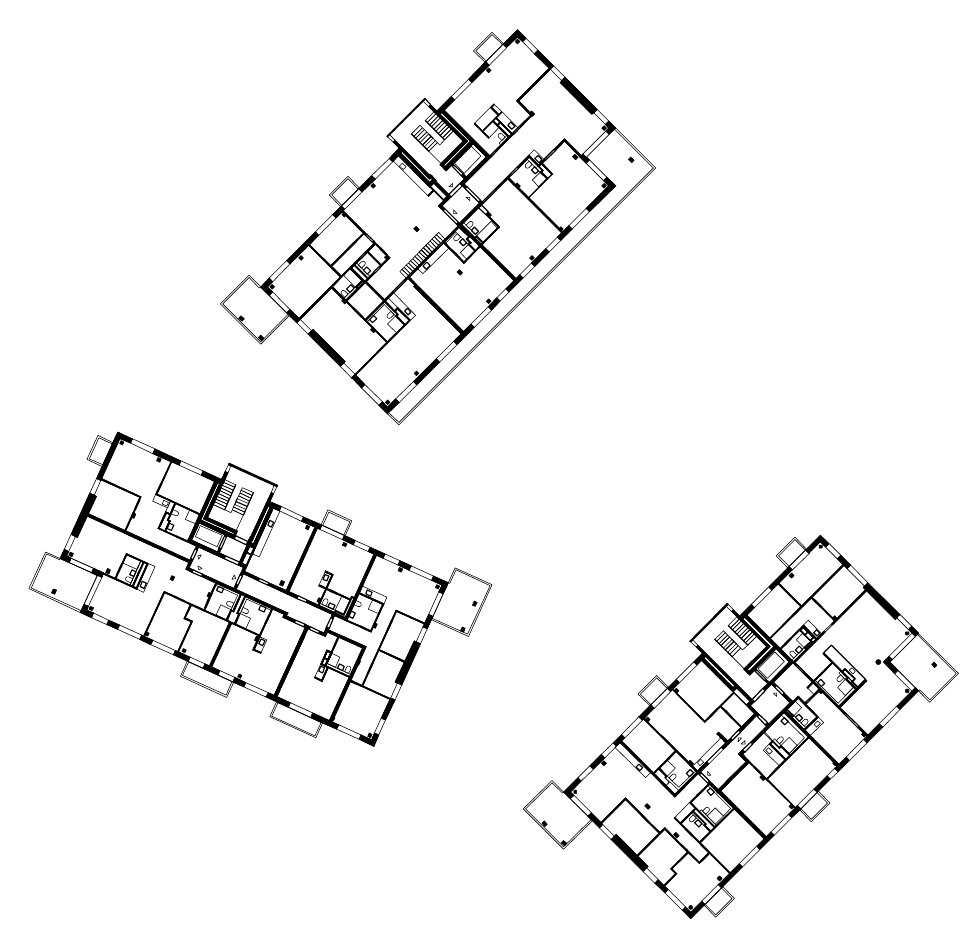

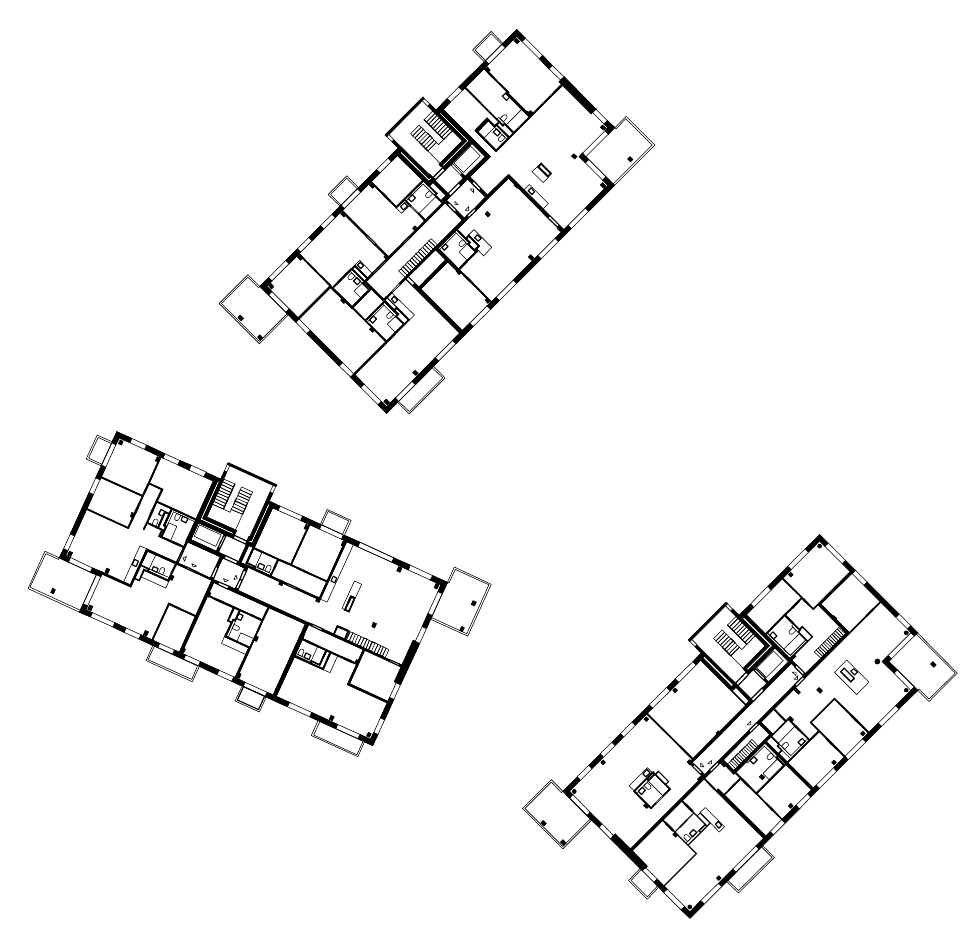

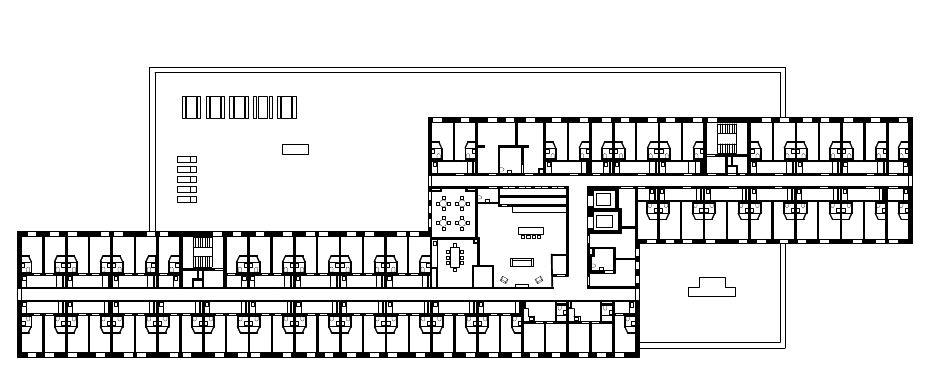

Nicht nur an der Güterstrasse 8 werden die hier erwähnten Themen neu verhandelt und räumlich umgesetzt. So werden insbesondere in deutschsprachigen Städten Wohnobjekt mit innovativen Raumprogrammen und gemeinschaftlichen Wohnräumen, die weit über die bekannten und üblichen Gemeinschaftsräumen hinausgehen und ein neues räumliches und soziales Zusammenwohnen denken, ins bestehende städtische Leben integriert. Wie beim Warmbächli werden oft ganze Stadtquartiere erneuert, in denen das gemeinschaftliche Wohnen in unterschiedlichen Formen eingeflochten und eingestreut wird. So werden neben einen Prozentsatz an Familienwohnungen auch Kleinwohnungen für Personen in der Vor- oder Nachfamilienphase angeboten, Clusterwohnungen oder Grosshaushalte mit flexiblen Grundrissen, Jokerzimmer oder sogenannte Weisse Zimmer als Ergänzung zum reduzierten Privatraum sowie geförderte Wohnungen für finanzschwache Haushalte. Ziel dabei ist es, und dies ist eher ein neues Phänomen des gemeinschaftlichen Wohnens, eine möglichst grosse und vielfältige Bandbreite von Bewohnerinnen und Bewohner anzuziehen, die im Sinne eines Generationenwohnen die Infrastruktur reichhaltig nutzen, sich gegenseitig unterstützen und so die Gemeinschaft langfristig stärken.

Foto: Daniel Kaufmann

Wohnen und Gemeinschaft sind eng miteinander verbunden. Doch erst seit sich mit der Industrialisierung jahrhundertealte Organisationsstrukturen des Wohnens und Wirtschaftens auflösten, erhält das gemeinschaftliche Wohnen eine neue Bedeutung, die zu erklären ist. Dabei sind die Gründe, Wohnraum zu teilen, ebenso kulturell geprägt wie der Wunsch nach dem konventionellen Wohnen. Im Vergleich zum herkömmlichen Wohnen wird gemeinschaftliches Wohnen jedoch oft bewusster gewählt. Kollektive Wohnmodelle beinhalten deshalb meist eine Kritik an den vorherrschenden konservativen Bildern des Zusammenlebens und lassen gesellschaftliche Prozesse erkennen, die sich räumlich ausformulieren und Entwicklungen bezüglich Lebens- und Haushaltsweisen in gebauter Form sichtbar machen. Der bewusst gefällte Entscheid, gemeinschaftlicher zu Wohnen sowie die daraus resultierenden kollektiven Wohnmodelle können somit als Antwort auf gesellschaftliche Veränderungen gesehen werden. So nimmt das gemeinschaftliche Wohnen in der gesamten Wohnbaugeschichte eine bedeutende Rolle im Sinne einer Reflexion ein.

An dieser Stelle bedanke ich mich für die Möglichkeit der Gastbeiträge in diesem Baublog. Ich wünsche allen Projektbeteiligten und vor allem der zukünftigen Bewohnerschaft gutes Gelingen und einen lebendigen Kosmos an der Güterstrasse 8.

Literatur

Arendt, Hanna 1981: Vita activa oder Vom tätigen Leben. München: Piper.